Texte de la chronique de Bourjoi sur le site du média collaboratif Quartier Hochelaga

http://www.quartierhochelaga.com/category/culture/

L’ART CONTEMPORAIN

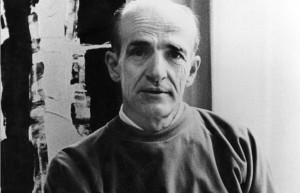

En 1948 Paul Émile Borduas, accompagné de 10 cosignataires publiait le Refus Global. Il avait 43 ans. Le Refus Global a été l’expression de l’extrême sensibilité qui doit être celle de l’artiste devant l’état du monde, surtout envers ce que la société fait de la condition humaine.

Certains artistes ne font de l’art que pour ce qu’ils ressentent, d’autres malgré ce qu’ils ressentent. Entre ces deux pôles, nous assistons à toutes les nuances émotives.

J’ai récemment écrit que nous étions tous artistes. Nous réagissons tous avec notre sensibilité au réel. La nature humaine étant essentiellement sociale, nous réagissons surtout au social, à ce que la société et ceux qui la composent fait avec nous ou malgré nous.

Il y a quelques semaines, il y avait une soirée d’information sur de nouvelles installations destinées aux artistes qui se font de plus en plus nombreux dans le quartier.

Au cours de la soirée, une jeune artiste, peut-être la plus jeune de l’assemblée, a contesté le manque d’exposition de l’art contemporain dans le quartier. En réponse à son commentaire, un représentant de grande expérience du milieu culturel a cru nécessaire de préciser que les noms connus de l’art contemporain n’exposaient pas, pour faire simple, où que ce soit, s’ils n’y voyaient pas leur intérêt.

À ce moment-là je me suis dit que la société avait beaucoup changé depuis 1948. Le Refus Global de 1948 ciblait l’église, la société, le monde de l’art, la manière de faire l’art et de l’enseigner. En réaction l’art automatiste promettait de puiser au cœur de l’inconscient en mettant la main sur le noyau de ce qui fait authentiquement l’humain. Une manière d’être qu’il ne fallait pas chercher à définir ou guider à priori.

Depuis ce jour. L’art est devenu un marché (Raymonde Moulin, Le marché de l’art. Mondialisation et nouvelles technologies, Paris, Flammarion, coll. Champs, 2003, 204 p.) dans lequel les œuvres d’art les plus sensibles comme les œuvres de Van Gogh ont atteint les valeurs monétaires les plus élevées. Ce qui était le moins à la portée d’un monde technocratique a atteint des sommets de quantités mesurables.

Pour ce qui est de la société, elle est devenue, à l’exception peut-être de la société Victorienne, plus conformiste qu’aucune autre société avant elle. La société de la pensée unique qui ne se comprend qu’en quantités mathématiques. Une société mondialisée exclusivement marchande et économique. Borduas et ses dix compagnons croyaient s’attaquer aux racines des malaises de la société d’alors. Descartes à son époque a mis sept années de voyages à travers l’Europe avant de produire son discours de la méthode qui allait l’affranchir de la pensée unique de son époque. En 1948 l’Automatisme n’a pas suffi. Comme à l’époque de Diogène qui la supportait mal, la pensée unique est revenue.

Durant quelques décennies il y a bien eu en art ce qui s’est appelé l’avant-garde. Comme tout le reste, lorsque cela se fait de la même manière durant assez longtemps l’audace est récupérée par le conformisme.

Lorsque j’ai fait mes études de maîtrise, j’avais plus de quarante ans. Je ne peux dire à quel point j’ai été choqué d’entendre mon enseignante affirmer sans rougir que dorénavant pour être artiste il fallait être détenteur d’une maîtrise et qu’on ne pouvait faire de l’art qu’à partir de l’art. Cela revenait à dire qu’un pêcheur devait porter un uniforme et ne pouvait pêcher que du pont d’un paquebot. Plus de pêche à la ligne, plus de pêche avec des jambières en nature. Que du beau gros poisson au filet; uniquement pour le capitaine du navire.

On entend de plus en plus que l’art qui doit se faire ne peut que suivre les diktats du contemporain. Un art qui se montre dans les Foires internationales et se mesure en célébrité et quantités de billets verts. Dans son ouvrage intitulé «Le paradigme de l’art contemporain», Nathalie Heinich relate l’histoire d’une œuvre qui aurait été vendue sur papier à un Musée. Il était inscrit dans le contrat chez notaire que le Musée s’engageait même à exécuter l’œuvre à la place de l’artiste. L’artiste en art contemporain n’aurait plus ni atelier ni métier. Que des idées, des projets comme un ingénieur ou un scénariste. Il serait devenu un technocrate ambitieux comme un autre.

De plus le marché de l’art serait entre les mains des curateurs (David Balzer, Curationisme, how curating took over the art world and everything else). Une sorte de nouveau vedettariat. L’expression des goûts personnels ou des projets esthétiques des personnes qui organisent les expositions. L’art à thème qui dure le temps de l’exposition.

J’avais 18 ans lorsqu’en 1968 j’ai travaillé au «Belgo building» sur la rue Sainte-Catherine dans ce qu’ils appelaient le commerce de la «guenille» (le vêtement). Depuis le Belgo est devenu un important centre de galeries d’art contemporain. Il est passé comme moi de la guenille à la culture. Depuis lors, la société a subi une profonde métamorphose. Il s’était passé vingt ans depuis le Refus Global. J’étais de ceux qui croyaient que par l’effet de notre jeunesse et de notre refus du conformisme avoir réussi à obtenir de la société qu’elle soit à l’écoute des besoins de tous.

En 1969 nous avions notre université. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Enfin !

Cela hélas! n’allait pas durer. Le conformisme, la cupidité ou la pensée unique. Il est assez difficile de distinguer l’un de l’autre, est revenu rapidement à la charge.

Ce matin nous avons appris la fermeture d’une des huit galeries d’art contemporain du Belgo (372, rue Sainte-Catherine Ouest), Donald Browne de la galerie du même nom a déclaré au journaliste du Devoir (jdelgado@ledevoir.com) que «Les collectionneurs ne s’intéressent à l’art que comme investissement. Il préfère croire que «L’art n’est pas un investissement, c’est quelque chose qui affirme notre identité, qui nous accompagne toute la vie.» Auquel j’ajouterais que pour cela il n’est pas obligatoire qu’il porte l’étiquette de contemporain. Je ne crois pas à un art qui va vers son marché. L’art doit venir de la sensibilité extrême de l’artiste, il doit même venir de ce que cela lui fait de vivre en un lieu, au cœur d’une société plutôt qu’une autre. L’art d’Hochelaga-Maisonneuve n’a pas à ambitionner de ressembler à l’art de New York ou Tokyo, Londres ou même ce qui est encore plus incompréhensible les foires de Basel.

Picasso disait que l’artiste mettait dix ans à se libérer de l’influence de ses études en art. Ernst Gombrich un des représentants les plus éminents de l’école de Vienne (je reviendrai là-dessus à une autre occasion) (Ernst Gombrich (Ernst Hans Josef Gombrich), né le 30 mars 1909 à Vienne et mort le 3 novembre 2001 à Londres, est un spécialiste de l’histoire de l’art et de l’iconographie du xxe siècle) disait que l’artiste véritable ne dialogue pas avec son public (le marché) mais avec son œuvre.

Je ne comprends pas qu’une artiste en début de carrière se désole de ne pas être exposée à ce qui, pour de mauvaises raisons, est devenu une nouvelle forme de conformisme esthétique. Cela ne veut pas dire qu’il ne peut y avoir d’art contemporain. Seulement que cela ne peut être un projet de vie artistique en soi. Je ne comprends pas qu’en début de carrière on ne soit pas à ruer de toutes ses forces dans les brancards de tous les conformismes, surtout artistiques. Je ne comprends pas qu’on ne soit pas à creuser la terre où se posent nos pieds comme si cela était la matière du cœur et des tripes avec ses ongles s’il le faut.