Balise Délire : Une errance hors du sillon

Sculpture de bronze, 37 x 32 x 45 cm

English version follows below

Le titre, Balise Délire, est une invitation à la dérive, un murmure qui s’échappe des lèvres comme une brise indisciplinée. Il se lit, se déchiffre, se savoure en deux temps.

D’abord, une balise : un repère, un phare dans la tempête de l’âme, une lumière qui guide ou égare. Puis, le délire : ce frisson de l’esprit qui s’affranchit des lignes droites, des chemins tracés.

Le mot, né du latin delirium, lui-même enfant de delirare — littéralement « sortir du sillon » (de, hors de, et lira, sillon) —, porte en lui l’image d’un laboureur égaré, quittant la rigueur de la terre domestiquée pour s’aventurer dans l’inconnu.

Ce n’est pas une errance vaine, mais une célébration de l’écart, une ode à ce qui pousse hors des ornières, là où la vie, audacieuse, s’invente.

Dans Balise Délire, le sillon n’est pas seulement celui de la terre, mais celui des conventions, des pensées alignées, des vérités figées. La sculpture, née de cette métaphore agricole, devient un manifeste : ce qui délire, c’est ce qui croît, ce qui s’élève, différent, unique, hors du sol où le sillon fut taillé.

Dans ce titre, je lis aussi le verbe « lire ». Une balise qu’on ne peut ignorer, qu’on ne peut s’empêcher de déchiffrer. Les mots gravés sur la chair de bronze, tendresse, amour, aimé, aimer, sont des poèmes en miniature, des incantations qui murmurent ce qui fait vivre, ce qui attendrit, ce qui relie. L’amour, dans sa circularité, être aimé, puis aimer, est une spirale ascendante, une danse infinie.

Cette œuvre, je l’ai portée en moi comme un voyageur porte un secret. À l’époque de sa création, je sillonnais le Québec, d’un motel à l’autre, pour le travail. Dans ma malle, un trésor : un atelier miniature, un sanctuaire portatif où la création pouvait éclore, même dans l’éphémère d’une chambre d’hôtel.

Là, sous la lumière tamisée d’une lampe de chevet, je modelais la cire, matière tendre et organique, complice de l’instant. La cire brune microcristalline, sous la chaleur des mains, se plie, s’étire, épouse les gestes.

Elle est vivante, presque charnelle, et son contact évoque une intimité rare, une conversation silencieuse entre l’artiste et la matière.

Aucun sculpteur ne façonne le bronze directement. Le métal, dur et inflexible, demande un détour, une alchimie. Balise Délire a d’abord pris forme en cire, modelée à la main, assemblage patient de fragments de vie.

J’avais capturé des empreintes que j’avais apporté avec moi, des visages, des faciès à l’alginate et au plâtre, puis coulé la cire dans ces moules, avant de sculpter à nouveau, de raffiner chaque détail.

La cire, malléable, garde la mémoire des doigts, des pressions, des hésitations. Elle est une confidente, une matière qui pardonne et invite à l’audace.

Une fois l’assemblage achevé, la sculpture de cire est par trempages successifs enveloppée d’une coquille de céramique, épaisse et protectrice, comme une chrysalide.

Puis vient le rituel de la cire perdue : une chaleur intense expulse la cire, laissant place au bronze en fusion, qui s’empare de l’espace vacant.

À la sortie de la fonderie, le bronze est brut, rugueux, imparfait; un corps encore sauvage, marqué par le feu. Le dégrossissage, le brossage, le polissage sont des caresses patientes, des gestes qui révèlent la forme enfouie.

Puis, la patine : une première couche de foie de soufre, mordante, qui teinte le métal de brun profond à noir d’ébène. Ensuite, le nitrate de cuivre, appliqué au pinceau sur le bronze recuit par la torche, fait naître un vert-de-gris vibrant, comme une mousse ancienne sur une pierre oubliée.

Ce processus, délicat, n’est pas sans risques. L’oxyde de cuivre, toxique, flotte un instant dans l’air, exigeant un atelier bien équipé, loin des chambres d’hôtel où naissaient mes premières ébauches.

Chaque étape, technique, chimique, gestuelle, est une prière, un rituel. Créer, c’est transformer. La matière, l’artiste, le monde : tout se métamorphose dans cet acte.

Balise Délire n’est pas seulement une sculpture, mais une incarnation. Les empreintes digitales, parfois gravées dans le bronze, témoignent de cette intimité, de ce dialogue entre la main et la matière.

Le corps de l’œuvre est une extension de celui de l’artiste, une émanation de sa sensibilité, de son regard sur le monde. Comme une fleur qui perce la terre, comme un arbre qui s’élance vers le ciel, l’œuvre pousse entre les doigts, vivante, irréductible.

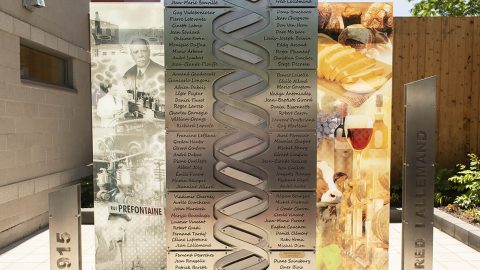

À l’époque où Balise Délire prenait forme, je portais en moi des idées multiples, des fragments d’histoires et de pensées. Dans ma malle, il y avait les cires de trois personnages, moulés pour une murale en hommage aux ouvriers de la Vickers, des figures robustes, ancrées dans le labeur.

Mais mon esprit vagabondait ailleurs, vers l’histoire de l’art, vers le passage du XIXe au XXe siècle, vers l’école de Vienne et les ors tourmentés de Klimt. Je repensais à L’Origine du monde de Courbet, cette toile audacieuse qui brisait les conventions, qui sortait du sillon des normes sociales.

Ce titre, L’Origine du monde, résonnait en moi, mais sa représentation me semblait incomplète, partielle. Je voulais aller plus loin, creuser plus profond.

Balise Délire est devenue une souche d’arbre, un symbole d’enracinement et de jaillissement. À l’intérieur de cette souche, j’ai caché un trésor, l’étincelle de vie, l’union qui donne naissance à l’humain. Autour de cette souche, j’ai disposé trois visages d’hommes, chacun porteur d’une histoire. L’un d’eux, les yeux clos, rêve ; sur sa joue, j’ai gravé la silhouette d’un oiseau, symbole de liberté et d’envol.

Plus haut, dominant l’ensemble, un visage de muse, idéalisé, les cheveux comme des flammes dansantes. Cette muse, sous la forme d’un fermoir, peut s’ouvrir, révélant le trésor dissimulé au cœur de la souche, une métaphore de la vie, précieuse, fragile, infinie.

Cette sculpture est un poème gravé dans le bronze, une méditation sur ce qui nous fait dévier, grandir, aimer. Elle est une balise, non pas pour indiquer un chemin, mais pour inviter à s’égarer, à sortir du sillon.

Elle parle de la tendresse, de l’amour, de la lecture du monde à travers les mots et les formes. Elle est un dialogue entre la matière et l’esprit, entre l’artiste et l’infini.

Dans sa surface patinée, dans ses courbes polies, dans ses mots gravés, Balise Délire porte la trace d’une errance féconde, d’une quête qui ne s’achève jamais. Un mystère qui se renouvelle à l’infini.

Balise Délire: A Wandering Beyond the Furrow

Bronze sculpture, 37 x 32 x 45 cm

The title, Balise Délire, is an invitation to drift, a whisper that escapes the lips like an untamed breeze. It can be read, deciphered, savored in two breaths. First, a balise: a marker, a beacon in the storm of the soul, a light that guides or misleads.

Then, delirium: that shiver of the mind that breaks free from straight lines, from traced paths. The word, born from the Latin delirium, itself a child of delirare – literally “to stray from the furrow” (de, out of, and lira, furrow) – carries the image of a plowman lost, abandoning the rigor of tamed earth for the unknown.

This is no futile wandering, but a celebration of divergence, an ode to what grows beyond the ruts, where life, bold and inventive, takes root.

In Balise Délire, the furrow is not merely that of the field, but of conventions, aligned thoughts, fixed truths. This sculpture, born from this agricultural metaphor, becomes a manifesto: what delirates is what rises, what flourishes, distinct and singular, beyond the soil where the furrow was carved.

Within this title, I also read the verb “to read.” A balise that cannot be ignored, that compels us to decipher it. The words etched into the bronze’s flesh; tenderness, love, beloved, to love, are miniature poems, incantations that murmur what gives life, what softens, what binds. Love, in its circularity – being loved, then loving, is an ascending spiral, an infinite dance.

This work, I carried it within me like a traveler guards a secret. At the time of its creation, I roamed Quebec, from one motel to another, for work. In my trunk, a treasure: a miniature studio, a portable sanctuary where creation could bloom, even in the fleeting light of a hotel room.

There, beneath the dim glow of a bedside lamp, I molded the wax, a tender and organic material, a partner in the moment. The microcrystalline brown wax, warmed by my hands, bends, stretches, conforms to my gestures. It is alive, almost fleshly, and its touch evokes a rare intimacy, a silent conversation between artist and matter.

No sculptor shapes bronze directly. The metal, hard and unyielding, demands a detour, an alchemy. Balise Délire first took form in wax, modeled by hand, a patient assembly of life’s fragments.

I had captured prints that I had brought with me, faces, alginate and plaster, then poured the wax into these molds, before sculpting again, refining every detail. The wax, pliable, holds the memory of fingers, of pressures, of hesitations. It is a confidante, a material that forgives and invites boldness.

Once the assembly is complete, the wax sculpture is enveloped in a thick, protective ceramic shell, like a chrysalis, through successive dips. Then came the ritual of lost wax: intense heat expelled the wax, making way for molten bronze to fill the void.

Emerging from the foundry, the bronze is raw, rough, imperfect; a still-wild body marked by fire.

The rough shaping, brushing, and polishing are patient caresses, gestures that unveil the buried form. Then, the patina: a first layer of mordant liver of sulfur, tinting the metal from deep brown to ebony black.

Next, copper nitrate, brushed onto the warmed bronze with a torch, births a vibrant verdigris, like ancient moss on forgotten stone.

This process, delicate, carries risks. Copper oxide, toxic, lingers for some time in the air, requiring a well-equipped workshop, far from the hotel rooms where my initial sketches were born.

Each step, technical, chemical, gestural, is a prayer, a ritual. To create is to transform. The material, the artist, the world: all metamorphose in this act.

Balise Délire is not merely a sculpture, but an incarnation. The fingerprints, sometimes etched into the bronze, bear witness to this intimacy, this dialogue between hand and matter.

The body of the work is an extension of the artist’s own, an emanation of their sensitivity, their gaze upon the world. Like a flower piercing the earth, like a tree reaching for the sky, the work grows between the fingers, alive, irreducible.

When Balise Délire took shape, I carried within me a multitude of ideas, fragments of stories and thoughts. In my trunk were the waxes of three figures, molded for a mural honoring the Vickers workers, robust figures rooted in labor.

Yet my mind wandered elsewhere, to the history of art, to the transition from the 19th to the 20th century, to the Vienna School and Klimt’s tormented golds.

I revisited Courbet’s L’Origine du Monde, that audacious canvas shattering conventions, straying from the furrow of social norms.

The title, L’Origine du Monde, resonated with me, but its representation felt incomplete, partial. I wanted to dig deeper.

Balise Délire became a tree stump, a symbol of rooting and eruption. Within this stump, I hid a treasure, the spark of life, the union that births the human.

Around it, I placed three male faces, each bearing a story. One, with closed eyes, dreams; on his cheek, I etched the silhouette of a bird, a symbol of freedom, of flight.

Higher still, atop the assembly, a muse’s idealized face, her hair like dancing flames. This muse, shaped as a clasp, can open, revealing the precious life-treasure concealed within the bronze stump, a metaphor for life, fragile, infinite, eternal.

This sculpture is a poem carved in bronze, a meditation on what makes us diverge, grow, love. It is a balise, not to mark a path, but to invite us to stray, to step beyond the furrow.

It speaks of tenderness, of love, of reading the world through words and forms.

It is a dialogue between matter and spirit, between artist and infinity.

In its patinated surface, in its polished curves, in its engraved words, Balise Délire bears the trace of a fruitful wandering, of a quest that never ends.

A mystery that renews itself endlessly.